Auch unabhängig von der COVID-19-Pandemie steht für stationäre Gesundheitseinrichtungen (z. B. Krankenhäuser oder Rehabilitationskliniken) die krankenhaushygienische Herausforderung durch die Häufung von Erregern im Fokus, insbesondere durch die Verbreitung multiresistenter bakterieller Erreger (MRB). Eine Erregerhäufung (Cluster) stellt alle Beteiligten im Krankenhaus vor enorme Herausforderungen. Es kann zu schwerwiegenden Problemen in der Patientenversorgung kommen, da im Falle einer MRB-Infektion der Verlust der Wirksamkeit von etablierten, gut wirksamen und gut verträglichen antibiotischen Substanzen besteht. Tritt eine Infektion mit einem solchen multiresistenten Erreger auf, geht dies häufig mit einem schlechteren klinischen Outcome und auch erhöhten Kosten für das Gesundheitssystem einher, z. B. aufgrund von benötigten Alternativtherapien oder einer notwendigen Isolierung.

Tritt eine Infektion im Krankenhaus auf, spricht man von einer nosokomialen Infektion. Diese werden in Deutschland mehrheitlich nicht durch MRB ausgelöst. Oftmals handelt es sich bei MRB-Nachweisen lediglich um sogenannte Kolonisationen (Besiedelungen) mit diesen Erregern auf den Schleimhäuten, z. B. im Darm und im Nasen-Rachen-Raum. Diese Besiedelungen werden aufgrund fehlender Symptome nicht immer zeitnah erkannt (was zunächst medizinisch unbedenklich ist) und es kann so zur Ausbreitung von solchen Erregern kommen. Die Besiedelung mit multiresistenten Erregern kann jedoch auch – genauso wie die Besiedelung mit nicht multiresistenten Erregern – in eine behandlungspflichtige Infektion übergehen.

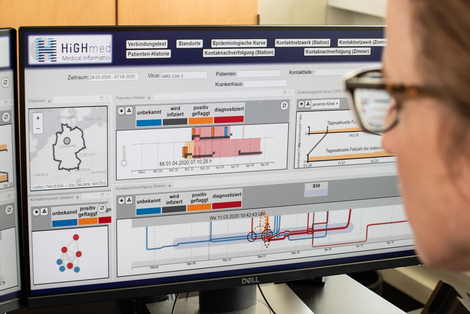

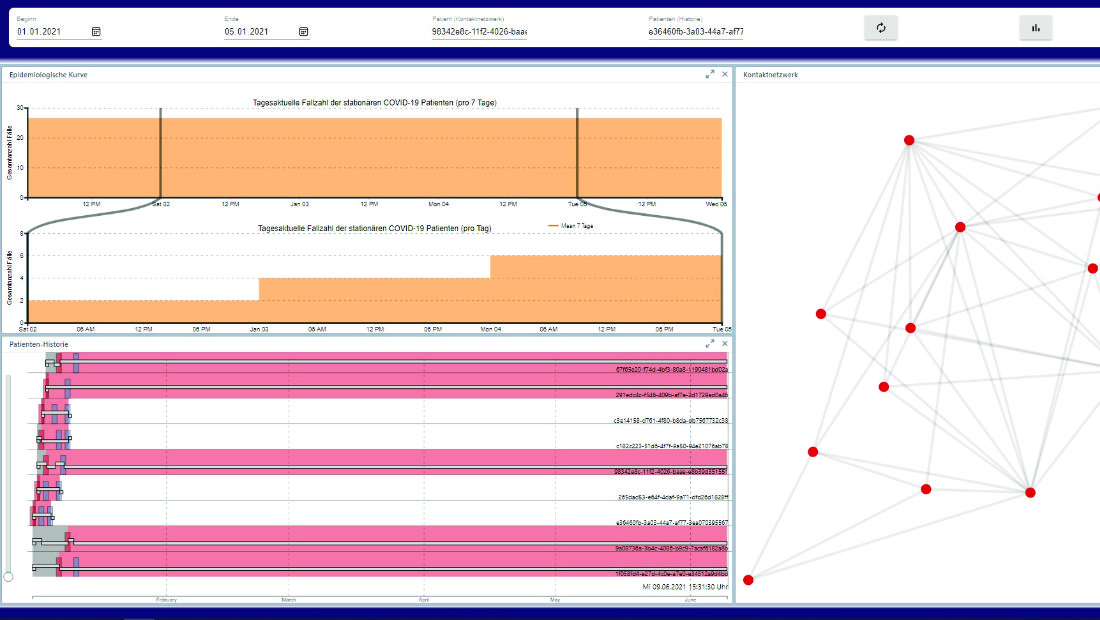

Im HiGHmed-Use Case Infektionskontrolle wurde ein digitales System zum frühzeitigen Erkennen von möglichen nosokomialen Übertragungsketten entwickelt und erforscht (Clusterfrüherkennung). Das Ziel ist, die Weiterverbreitung bakterieller Erreger am Beispiel von MRB automatisiert zu erkennen und zu visualisieren. Diese Früherkennung der Übertragungsketten kann dazu führen, dass Ausbrüche vermieden oder zumindest in ihrer Dimension reduziert werden können, indem sehr früh geeignete Interventionen zur Unterbrechung umgesetzt werden können. Dadurch können Patientinnen und Patienten besser geschützt und Infektionen vermieden werden.

Für die Umsetzung einer solchen digitalen Lösung wurde das „Smart Infection Control System“, kurz SmICS, entwickelt. Dieses ermöglicht eine automatisierte, Algorithmen-basierte Erkennung möglicher Erregerhäufungen auf der Basis von in der Versorgungsroutine generierten Daten. Die Fachexpertise entscheidet dann, ob es sich um einen Ausbruch handelt. Die dazu benötigten Daten werden aus den medizinischen Datenintegrationszentren bezogen, die im Rahmen des HiGHmed-Projekts an verschiedenen Standorten deutschlandweit aufgebaut wurden.

„Im Rahmen des HiGHmed Use Case Infektionskontrolle konzentriert sich unser Team darauf, mithilfe des entwickelten Softwaresystems SmICS die Weiterverbreitung von multiresistenten bakteriellen Erregern so früh wie möglich zu erkennen. Im besten Fall können somit Erkrankungen und Ausbrüche vermieden werden. Durch diese technische Unterstützung kann die hohe Expertise des Hygienefachpersonals in den Krankenhäusern vollständig dazu genutzt werden, den SmICS-Warnmeldungen nachzugehen und festzustellen, ob es sich tatsächlich um Alarme handelt, die einer Intervention bedürfen.“

Prof. Dr. med. Simone Scheithauer

Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologie, Universitätsmedizin Göttingen

Für die Erkennung möglicher Erregerhäufungen sind insbesondere Bewegungsdaten (d. h. Aufenthaltsorte der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus) und die mikrobiologischen Befunde (Nachweis von für Erkrankungen verantwortlichen Bakterien) von entscheidender Relevanz. Durch eine standardisierte Abfrage dieser in den medizinischen Datenintegrationszentren zusammengeführten Datenbestände kann mit Hilfe statischer Analysen sowie maschineller Lernverfahren nachvollzogen werden, in welchem zeitlichen und örtlichen Kontext Erregernachweise und Kontakte zwischen Patienten und Patientinnen auftreten.

Durch die Verwendung eines offenen Standards zur Repräsentation und Speicherung medizinischer Daten (openEHR) wird die Integration von Quelldaten aus diversen, kommerziellen Laborinformationssystemen in eine harmonisierte, standardisierte und über Open-Source-Schnittstellen zugängliche Datenplattform ermöglicht. Aufgrund der Vereinheitlichung der Datenhaltung und der konsequenten Nutzung von standardisierten Abfragemöglichkeiten und Schnittstellen kann die Applikation SmICS ohne wesentliche Modifikationen an allen teilnehmenden Standorten genutzt werden.

Somit können sich entwickelnde Erregerhäufungen lokal und auch standort- bzw. einrichtungsübergreifend erkannt werden. Dies könnte dazu führen, dass in Zukunft die Anzahl der betroffenen Patientinnen und Patienten reduziert wird. Der Einsatz von SmICS könnte zudem dazu führen, dass die Fachexpertise an den Stellen entlastet wird, die die Technik übernehmen kann. Durch die höhere Anzahl der Frühwarnungen wird diese Fachexpertise somit deutlich stärker mit höherwertigen Aufgaben betraut werden. SmICS könnte darüber hinaus einen entscheidenden Beitrag leisten, die Dunkelziffer der bislang nicht erkannten und/oder nicht gemeldeten Erregerhäufungen zu verringern.

Ergebnisse:

- Im Use Case Infektionskontrolle haben sechs Unikliniken (Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Hochschule Hannover, Universitätsmedizin Göttingen, Charité Berlin, Universität Münster, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) zusammengearbeitet, um die Krankenhaushygiene des jeweiligen Standortes bei der Infektionskontrolle zu unterstützen.

- Hauptziel ist die frühzeitige Erkennung nosokomialer (d.h. auf das Krankenhaus zurückzuführende) Übertragungsketten, insbesondere von multiresistenten Erregern.

- Ein standortübergreifendes, einheitliches Datenmodell wurde etabliert, welches sowohl klinisch relevante Daten zu Patientinnen und Patienten und Erreger einerseits und Bewegungsdaten der Patienten innerhalb des Krankenhauses beinhaltet. Diese Daten wurden in den im Rahmen der Medizininformatik-Initiative aufgebauten Datenintegrationszentren (DIZ) der Standorte zur standardisierten Datenzusammenführung eingesetzt.

- Das Smart Infection Control System (SmICS) wurde als frei zugängliche Software entwickelt, die zum Ziel hat, das Krankenhausfachpersonal bei der Ausbruchsfrüherkennung von multiresistenten Erregern in Krankenhäusern durch die automatisierte Analyse großer Datenmengen zu unterstützen. Das SmICS arbeitet mit den integrierten Routinedaten der DIZ.

- Das SmICS unterstützt bei der Erkennung von Verdachtsfällen auf Übertragungen und Cluster/Ausbrüche. Diese zeitaufwändige Identifikation von Erstverdachtsfällen könnte so automatisiert werden. Damit könnte zukünftig die limitierte fachspezifische Hygiene und Infektionspräventions- sowie -kontrollexpertise verstärkt qualitativ höherwertig eingesetzt werden. Diese können dann wichtige Aufgaben wie die Bestätigung dieser Verdachtsfälle und das nachfolgende spezifische Ausbruchsmanagement übernehmen.

- Dazu wurden in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut Algorithmen und in Kooperation mit der TU Darmstadt eine Visualisierungskomponente entwickelt, die flexibel wichtige Daten darstellt und die Nachverfolgung von Infektionsketten vereinfacht.

- Aktuell wird das SmICS an mehreren Unikliniken evaluiert.

Mehr Informationen zum Smart Infection Control System (SmICS): |

| Zum Artikel unter gesundheitsforschung-bmbf.de |

Publikationen zum Use Case:

A. Wulff, B. Haarbrandt, M. Marschollek. Clinical Knowledge Governance Framework for Nationwide Data Infrastructure Projects. Stud Health Technol Inform. 248: 196-203; 2018

A. Sargeant, T. von Landesberger, C. Baier, F. Bange, A. Dalpke, T. Eckmanns, et al.

Early Detection of Infection Chains & Outbreaks: Use Case Infection Control

ICT for Health Science Research, Stud Health Technol Inform, 258: 245-6, 2019

T. von Landesberger, M. Wunderlich, T. Baumgartl, M. Höhn, M. Marschollek and S. Scheithauer

Visual-Interactive Exploration of Pathogen Outbreaks in Hospitals

EuroVis (Posters): 9-11, 2019

B. Zacher and I. Czogiel. Supervised learning improves disease outbreak detection

Robert Koch Institute, Department of Infectious Diseases, 2019

M. Wunderlich, I. Block, T. von Landesberger, M. Petzold, M. Marschollek and S. Scheithauer

Visual Analysis of Probabilistic Infection Contagion in Hospitals

Vision, Modeling, and Visualization, 143-150, 2019

A. Wulff, KK. Sommer, S. Ballout; HiGHmed Consortium, B. Haarbrandt, M. Gietzelt. A Report on Archetype Modelling in a Nationwide Data Infrastructure Project. Stud Health Technol Inform. 258:146-150. doi:10.3233/978-1-61499-959-1-146. PubMed PMID: 30942733. 2019

M. Müller, M. Petzold, M. Wunderlich, T. Baumgartl, M. Höhn, V. Eichel, ... and T. von Landesberger

Visual analysis for hospital infection control using a RNN model. EuroVis Work. Vis. Ana. (EuroVA). The Eurographics Association, 2020

A. Wulff, S. Ballout, M. Gietzelt, M. Marschollek, S. Scheithauer, and the HiGHmed infection control study group. A Report on Data Modelling for Infection Control in HiGHmed. Conference on Digital ID2020 Digitalization and Infectious Diseases: Improving patient outcome in the age of big data. doi: 10.13140/RG.2.2.30690.89281 [abstract], 2020

B. Haarbrandt, A. Wulff, C. Baier, D. Schlueter, P. Biermann, T. von Landesberger, et al. With HIS data against COVID-19. E-HEALTH-COM. 5: 22-25. German; 2020

B. Zacher, S. Haller, R. Kramer and T. Eckmanns. A machine learning framework for outbreak detection in infectious disease surveillance systems [poster]. Conference on Digital ID2020 Digitalization and Infectious Diseases: Improving patient outcome in the age of big data, 2020

T. Baumgartl, M. Petzold, M. Wunderlich, M. Hohn, D. Archambault, M. Lieser, et al.

In Search of Patient Zero: Visual Analytics of Pathogen Transmission Pathways in Hospitals

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 27 (2): 711-21, 2021

A. Wulff, C. Baier, S. Ballout, E. Tute, KK. Sommer, M. Kaase, A. Sargeant, C. Drenkhahn; Infection Control Study Group; D. Schlüter, M. Marschollek, S. Scheithauer. Transformation of microbiology data into a standardised data representation using OpenEHR. Sci Rep. 11(1):10556. doi: 10.1038/s41598-021-89796-y. PMID: 34006956; PMCID: PMC8131366. 2021

A. Wulff, P. Biermann, T. von Landesberger, T. Baumgartl, C. Schmidt, A. Yussef Alhaji, K. Schick, P. Waldstein, Y. Zhu, HiGHmed Infection Control Study Group, D. Krefting, S. Scheithauer, M. Marschollek. A Smart Infection Control System for COVID-19 Infections in Hospitals. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. 66. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V. (GMDS), 12. Jahreskongress der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. (TMF). sine loco [digital], 26.-30.09.2021. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2021. DocAbstr. 122

P. Biermann, T. Baumgartl, T. von Landesberger, S. Scheithauer, M. Marschollek, A. Wulff. An open source solution for smart infection control based on an interoperability standard. EFMI MIE Medical Informatics Europe; 2023

Use-Case-Leitung:

Universitätsmedizin Göttingen

Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologie

Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover

Geschäftsführer, Leiter des Standortes Hannover